En ocasiones, un sencillo gesto es capaz de desatar un vendaval de sensaciones, convirtiendo un universo cerrado en la promesa de un placer infinito. Así ocurre, cada año, cuando, después de una larga espera, violentamos la dura coraza verde de una sandía y dejamos al descubierto su interior.

Protagonista absoluta de los bodegones estivales, esta fruta ha simbolizado también las pasiones carnales, el racismo o el sentimiento nacionalista en la historia del arte

En ocasiones, un sencillo gesto es capaz de desatar un vendaval de sensaciones, convirtiendo un universo cerrado en la promesa de un placer infinito. Así ocurre, cada año, cuando, después de una larga espera, violentamos la dura coraza verde de una sandía y dejamos al descubierto su interior.

La vista es el primer sentido asaltado por el rojo arrebatador de su pulpa. Después será el tacto de nuestra lengua, sacudida por su naturaleza fría y húmeda, según los médicos de la Antigüedad. Y también de nuestras manos, cuando, inevitablemente, su agua pegajosa comience a chorrear por entre los dedos. En el gusto desencadenará una auténtica fiesta y, para coronarla, la sandía se hará poderosa en ese estómago invisible que es la memoria. Allí se convertirá en nuestra magdalena de Proust estival y ese primer mordisco nos recordará otros mordiscos que dimos en la playa, al borde de la piscina, en el patio. Y nos confirmará lo que ya sabemos, pero necesitamos que ella nos corrobore: ya es verano.

De esto y de mucho más nos habla The First Cut (after Robert Spear Dunning), de2009, el bodegón de la fotógrafa australiana Robyn Stacey incluido en su serie Empire line. Porque, no por casualidad, la artista ha elegido como protagonista de la imagen a una sandía, alimento omnipresente como pocos en los bodegones dedicados al verano a lo largo de la historia del arte. Sin embargo, frente a la contención de la fotografía de Stacey, su inclusión en las naturalezas muertas ha estado presidida desde siempre por una sensualidad mal disimulada. Una buena muestra de ello es, precisamente, la propia obra que sirve de inspiración a esta versión contemporánea, Still Life of Fruit, Honeycomb and Knives (1867), de Robert Spear Dunning.

La escena parece situarse tan solo unos pocos minutos después de la imagen de Stacey, cuando ese tímido corte ha desencadenado el deseo desordenado que provoca la gula. Nada de esos tajos precisos con los que nuestros padres diseccionaban sandías cada verano. Los comensales se han lanzado sin recato hacia su interior, dejando la sensación de que se la estuvieran comiendo directamente a bocados. Frente a la pulcritud en el corte de la extemporánea naranja y al perfecto estado del resto de frutas estivales, parece que la cucurbitácea encarna todo lo que de placentero e irrefrenable puede tener la comida.

La sensualidad que evoca esta fruta resalta todavía más por contraste en aquellas composiciones en las que viene acompañada de alimentos secos, como en Bodegón con sandía y acerolas, quesos, pan y vino (1779), de Luis Egidio Meléndez, donde, frente a estos alimentos, se erige triunfante la sandía con gotas que parecen a punto de salirse del cuadro.

Indirectamente, además, estas representaciones han sido una jugosa fuente para la historia de la botánica, como demuestran los estudios de Susanne Renner, Harry Paris o Jules Janick, que han recopilado cientos de imágenes de este fruto en lugares tan variados como la tumba de Tutankamón, el manuscrito bajomedieval Tacuinum Sanitatis y, cómo no, los bodegones y escenas de mercado producidos desde el Renacimiento, para demostrar un considerable cambio de formas, colores y, probablemente, sabores de esta fruta a lo largo de los siglos. Basta un vistazo rápido al Bodegón de frutas (1641) de Albert Eckhout, para comprobar que sus características actuales son una especie de milagro realizado a medias entre la naturaleza y el ser humano.

La mejora en la carnosidad de la pulpa y especialmente en el color la han hecho irresistible para los artistas desde el siglo XVII y hasta nuestros días, cuyas obras se ven aún empapadas por las connotaciones sensuales del alimento, como muestra la película de Tsai Ming-liang El sabor de la sandía (2005), en la que sus protagonistas, ante una terrible sequía, son invitados a aplacar su sed con zumo de esta fruta. A partir de ahí, como es obvio, la emplearán para aliviar también otras necesidades corporales.

La sandía como símbolo político

Pero, además de su potente vínculo con la sensualidad, las sandías han sido empleadas en el arte con otro tipo de connotaciones políticas y reivindicativas, teniendo en cuenta elementos tan diversos como sus colores o sus principales productores.

En ocasiones, ha servido como forma de caracterizar (y estigmatizar) a un grupo social. Es el caso de los afrodescendientes en Estados Unidos. Como señala Federico Kukso en su Frutologías. Historia política y cultural de las frutas (Taurus, 2025), el peculiar vínculo entre ambos nació en el siglo XIX, cuando los esclavos afroamericanos consiguieron emanciparse durante la guerra civil estadounidense. Uno de sus principales medios de subsistencia fue entonces el cultivo y venta de alimentos, en especial, la sandía. Así, esta fruta pasó a caracterizar el cliché del negro en imágenes supuestamente humorísticas, pero con la clara intención de denigrarlos. La incipiente publicidad moderna fue un campo abonado para este tipo de imágenes y los anuncios de la prensa, las postales o los carteles de teatro, como el que se conserva en la Biblioteca del Congreso (de aproximadamente 1900), aprovecharon hasta la saciedad esta asociación.

El cine, que daba por entonces sus primeros pasos, tampoco escapó a esta lamentable moda y películas como A Watermelon Feast (1896), de William Kennedy Dickson, o Watermelon Contest (1896), de James H. White, explotaron igualmente el estereotipo del negro cuya mayor diversión era realizar concursos y fiestas con la sandía como gran protagonista.

Pero si en ocasiones las artes visuales la han empleado como arma en contra de un colectivo, en otras, sin embargo, se ha enarbolado como símbolo de resistencia y orgullo nacional. Sus tonos verde, blanco y rojo parecen encontrarse en el origen de la representación que diversos pintores mexicanos hicieron de ella como muestra de amor patrio, asociándola a los colores de su bandera. Entre ellos, destaca el uso continuado de esta fruta por parte de Rufino Tamayo, que comenzó a utilizarla en sus cuadros a finales de los sesenta y acabó convirtiéndola en un emblema inequívoco del arte mexicano del siglo XX. Mención especial merece la obra de Frida Kahlo Viva la vida (1954), un verdadero testamento pictórico realizado una semana antes de morir, donde la artista dejó grabada tan vitalista frase junto a su nombre en una raja de sandía.

En otra parte del mundo y por razones diferentes, su forma y sus colores, incluido también el negro de sus pepitas, han servido como ingeniosa forma de defender la causa palestina. Al finalizar la guerra árabe-israelí de 1967, Israel prohibió a los palestinos que portasen símbolos nacionales como su bandera en sitios públicos, con la excusa de que incitaban al terrorismo. Así surgió una idea que se mantiene hasta nuestros días: la de emplear este amable fruto para sortear el veto en las calles y también en el arte, dotando así a la fruta de matices reivindicativos, como hace Khaled Hourani en su obra This Is Not A Watermelon (2024), o la ilustradora jordana Sarah Hatahet en su Watermelon resistance (2021).

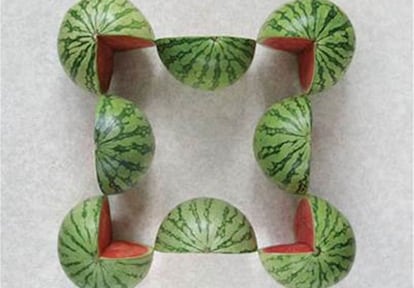

A pesar de ello, el peso de la tradición es inevitable y la sandía se resiste a perder sus encantos ornamentales dentro de las obras artísticas. Sus colores hipnóticos, su perfecta geometría y las inevitables asociaciones con el verano y la sensualidad emergen a menudo en creaciones contemporáneas, como las producidas por el artista turco Şakir Gökçebağ en Cuttemporary (2007), donde los frutos adquieren formas caleidoscópicas que embriagan la vista y nos incitan a seguir apurando el verano más allá de lo razonable, hasta que disfrutemos, ya con nostalgia, de la última sandía de la temporada y nos consolemos pensando que, a diferencia de los romances estivales, ellas sí volverán el próximo verano.

Cultura en EL PAÍS